ここから本文です。

更新日:2024年12月18日

多賀城創建1300年歴史体感プログラム(文化庁Living History促進事業)

多賀城創建1300年を記念して、多賀城の歴史を体感できるプログラムを開発しました。

開発したプログラムは以下の4事業です。

①古代多賀城における食再現

②古代多賀城における兵士甲冑の復元

③古代多賀城における官人衣装の復元

④VRデジタルミュージアム

古代多賀城における食再現

古代多賀城において饗宴(来客のおもてなし、宴会)の際に食されていたものを再現する事業です。

古代多賀城では、都のものと北方のものが交流する文化の交流拠点でもありました。古代食の復元については、都であった奈良や京都ですでに実施されていますが、東北には様々な食べ物があり、多賀城で開催された饗宴などでは地方色豊かなものが多数あったと推測されます。

古代食メニューの再現にあたっては、多賀城・七ヶ浜商工会の協力で開発を行い、古代食を提供するための食器として須恵器、土師器、木器の三種類の器を製作しました。

古代食メニューの開発

多賀城・七ヶ浜商工会の協力により古代食メニューの開発を行いました。

奈良パークホテルで提供されている「天平の宴」のメニューを参考に、古代、陸奥国でも採取されていたであろう食材をもとにして、多賀城・七ヶ浜商工会が古代食「みちのおくの国の宴」のメニュー開発を行いました。

古代食メニューは14品

①塩梅料

②酒(白酒)

③蘇(そ)

④可母腊(かもきたい)

⑤鮑宇迩交作(あわびうにまぜつくり)

⑥老海鼠津備醢(ほやつぶししびしお)

⑦干多古(ほしたこ)

⑧鯨魚(いさな)

⑨蛤の羹(はまぐりのあつもの)

⑩膾(なます)鯛

⑪強飯(こわいい)

⑫魚条(すわやり)

⑬久多毛能(くだもの)

⑭唐菓子(からがし)

古代食器

古代の食器については、市民の皆様のご協力を頂き制作しました。

制作した食器は「須恵器」「土師器(はじき)」「木器」の三種類です。

須恵器

須恵器は古墳時代中期から平安時代にかけて見られる青灰色の焼物で、一部轆轤(ろくろ)を利用して成型し、穴窯(あながま)を用いて1200度程の高温で焼き上げます。

今回復元した須恵器は山王遺跡にて出土した遺物を参考に制作を行いました。

土師器

土師器(はじき)は、古墳時代から平安時代までつづき、弥生土器と同じ技術をもとにして作られた土器で、長く日本で使用され続けた焼き物です。

そして、野焼きや覆い焼きという手法で700~900度の低温で焼かれます。

東北地方では、古墳時代後期(6世紀)になると、杯などには内面が黒色処理されるようになり、多賀城が繁栄した奈良~平安時代にも黒色処理が行われていました。

木器

今回復元を行った木器は、山王遺跡や市川橋遺跡において、数千に及ぶ挽物の木製遺物が出土していることから、挽物で制作することとしました。

年代としては、奈良時代後期(8世紀後半)のものとして出土した器を復元しており、その樹種は、多賀城跡及び周辺遺跡における出土事例に基づき「ケヤキ」としています。

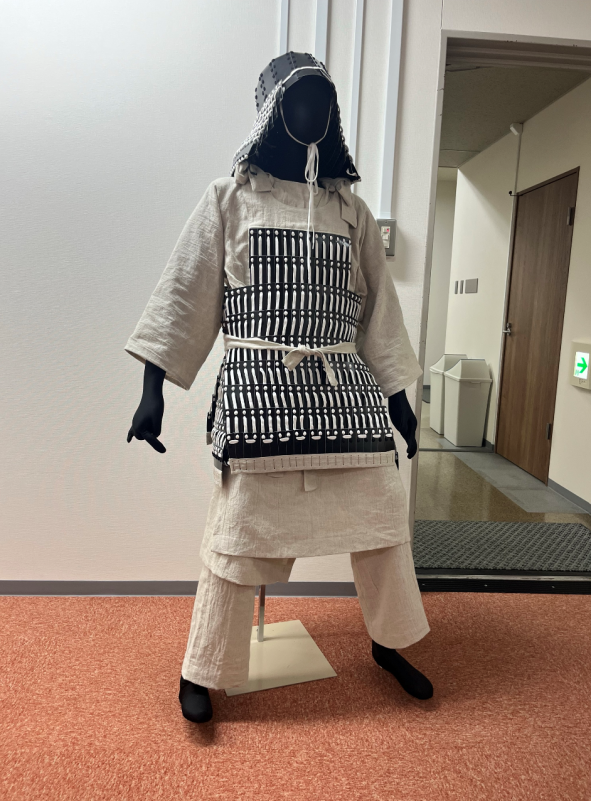

古代多賀城における兵士甲冑の復元

甲(よろい)について

胴体部分の甲については、多賀城跡及び周辺遺跡出土小札や、秋田城出土非鉄性小札を参考に復元を行いました。

秋田城跡出土非鉄製小札甲(よろい)は、平成10年発掘調査で出土し、小札甲は短冊状の小札を縦横につないでつくられた甲です。

小札は740枚以上確認されており、甲胴部の前後を構成したと考えられるものが多数を 占めるほか、脇の両側に使われたと考えられるものもありました。

小札一枚一枚には漆が塗られ、さらに小札を連結した後にも 漆で塗り固め仕上げられています。

甲の素材に関しては、鉄製の甲冑にかえて、革製の甲冑を作るよう指示した記録や、延暦9(790)年、蝦夷征討のために諸国へ革製の甲冑2千領を製作するよう命じた記録が見えることから、秋田城出土非鉄性小札甲は、革製であったと考えられています。

奈良時代末には鉄製の甲よりも軽く、製作や管理がしやすい革製の甲を用いるようになっていたことを知ることができます。

冑(かぶと)について

冑については、徳丹城出土木製冑を参考に復元を行いました。

徳丹城出土木製冑は平成18年の発掘調査により、井戸跡からほぼ完形品の木製冑が出土しました。

冑の保存状態は非常によく、樹種は「トチノキ」、外面には漆が塗られていたことがわかりました。

今回復元した冑は、形状を忠実に再現するため、出土した木製冑の図面からFRPという合成樹脂素材を用いて制作しました。

頭頂部には1つの孔が空いており、通気性をよくする、または、鳥の羽根などを取り付けるための孔であったと推察されることから、雉の羽根を取り付けています。

甲冑の制作について

甲冑はより本物に近い本革製のものと、簡易的に制作・着用ができるユポ紙(耐久性に優れた合成紙)製の2種類を製作しました。

制作にあたっては、令和5年3月に「古代のよろいを作ってみよう!」ワークショップを開催したほか、多くの市民の協力によって完成しました。

令和5年3月実施ワークショップの様子

令和5年3月実施ワークショップの様子

多賀城・七ヶ浜商工会女性部様

多賀城・七ヶ浜商工会女性部様

八幡地区町内会様

八幡地区町内会様

古代多賀城における官人衣装の復元

令和6年、多賀城創建1300年という記念すべき年に復元される多賀城南門は多賀城第Ⅱ期(西暦762年~780年)の時期にあったもので、天平文化が最も華やいだ時期とされています。

今回あらためて、天平文化が花開いた時代の装束を古代の染色方法である「植物染め」から再現することにより古代の色を体感しながら、衣装制作を行いました。

また、衣装に合わせて石帯、刀剣などの装備品の制作も行いました。

制作した衣装は令和6年11月1日に実施した多賀城創建1300年記念式典で着用し、古代の儀式を再現するための衣装として、華やかに演出しました。

令和6年10月12日から同年12月15日まで東北歴史博物館にて行われた特別展「多賀城1300年」では、官位四位(大野東人)である深緋、五位である浅緋、六位である深緑の衣装を展示していただきました。

VRデジタルミュージアム

歴なび多賀城

スマートフォン向け歴史スポットナビゲーションアプリ「歴なび多賀城」に以下の機能を追加しました。

・多賀城成長のAR/VR復元機能や第Ⅰ期南門跡での簡易3DモデルのAR表示機能

・ 出土遺物の解説を出土場所がわかるようにマップに表示し、その遺物をフォトグラメトリにより3D

モデルで観察することができる機能

・多賀城全体を簡易3Dモデルで観賞できる機能

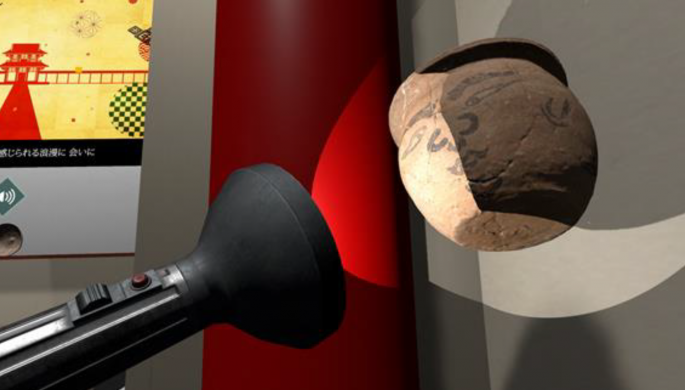

日本文化財VRミュージアム

「日本文化財VRミュージアム」に東北歴史博物館ルームを製作。

多賀城跡及び周辺遺跡で出土した貴重文化財を3Dスキャンすることで、現実では体験できないダイナミックなアングルで、目の前で裏側まで鑑賞することができるVR体験が可能となりました。