ここから本文です。

更新日:2024年6月3日

古代

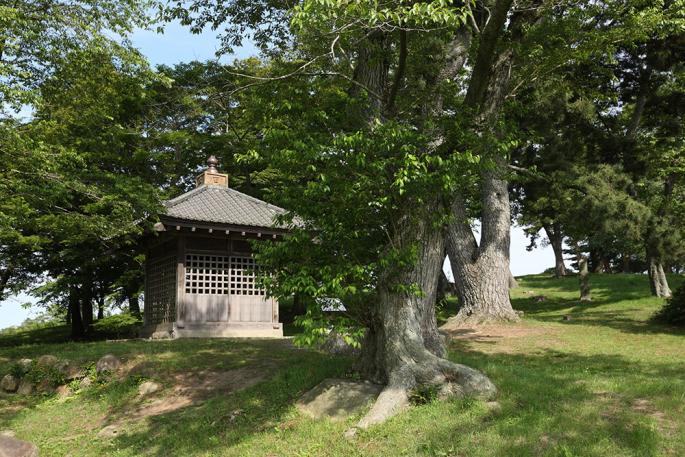

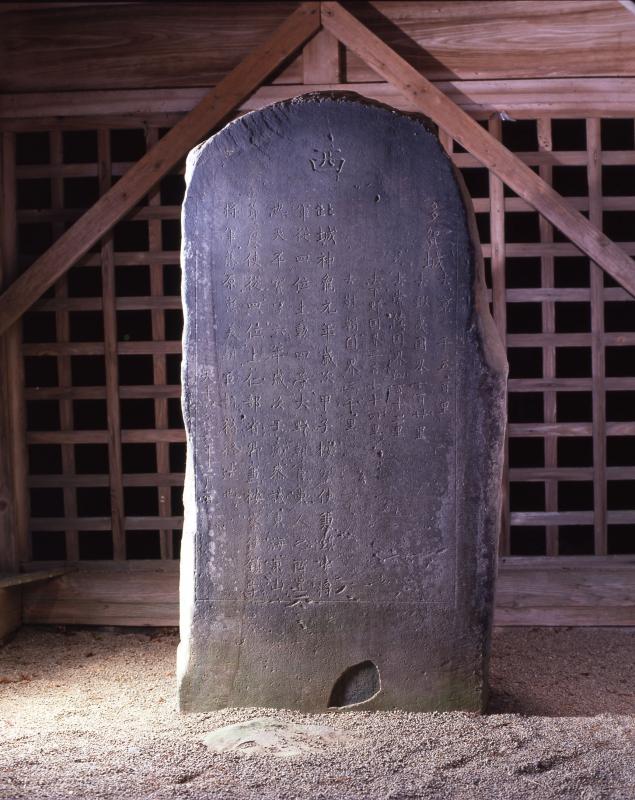

多賀城南門跡のかたわらにある覆堂の中に、重要文化財である多賀城碑は立っています。(令和6年度に、国宝に指定される予定です。)

江戸時代のはじめ頃、当時仙台藩の治世下であった多賀城で発見されたこの碑には、古代東北を語る上で欠かすことのできない重要な歴史が記されていました。

多賀城碑覆堂

多賀城碑(東北歴史博物館提供)

この碑には、平城京や蝦夷国(えみしのくに)などから多賀城までの距離と、神亀(じんき)元年(724年)に大野東人(おおののあずまひと)が多賀城を設置したこと、天平宝字(てんぴょうほうじ)6年(762年)に藤原恵美朝かり(ふじわらのえみのあさかり)が多賀城を修造したことなど140字が刻まれています。

江戸時代に多賀城碑が発見されると、碑文の内容により、当時からこの地がかの有名な古代の多賀城の跡と認識されてきました。仙台藩の学者の注目を集めることとなり、地元市川村の住民によって保手厚く護顕彰されてきました。

この碑は、明治以降偽作とする説があり、長い間歴史資料として扱うことができませんでした。しかし、半世紀以上にも及ぶ発掘調査により、8世紀中頃に多賀城が大きく改修されていたことが明らかになり、碑文の内容と合致したことから、多賀城碑の偽物説を見直す大きな契機となりました。

発掘調査は昭和35年に始まりました。はじめに当時としては最先端技術を用いた航空写真測量による地形図作成を行っています。そして多賀城廃寺跡の調査を経て、当時「内城」と呼ばれていた多賀城政庁跡の調査を行いました。

発掘調査開始時の政庁跡

(東北歴史博物館提供)

多賀城政庁復元模型

(東北歴史博物館蔵)

多賀城跡の発掘調査では、それまで対蝦夷の軍事施設と考えられていた多賀城の姿を大きく覆す事実が次々と明らかにされました。

昭和38年から40年にかけて行われた「内城」の発掘調査では、中心に位置する土壇上で正殿跡を確認し、その南北中軸線上で中門(政庁南門)と後殿を発見するという成果を得ることができました。このような建物配置は、藤原宮や平城宮など都城や、大宰府の建物配置と類似し、軍事施設と見なされた多賀城「内城」が、実は官衙(=役所)中枢部の政庁であることが明らかにされました。

また、政庁や外郭区画施設が土塁ではなく都城や大寺で用いられる築地塀であることも、多賀城が単なる軍事施設ではなく、行政的な官衙であることを明らかにするものでした。発掘調査の進展に伴い、外郭の築地塀で囲まれた内部には、様々な役割を担う多くの役所が設置されていた状況が明らかになってきています。

一方で、城外については、文献記録に「城下」の記載がわずかにみられる程度で、その実態はしばらくわかっていませんでした。

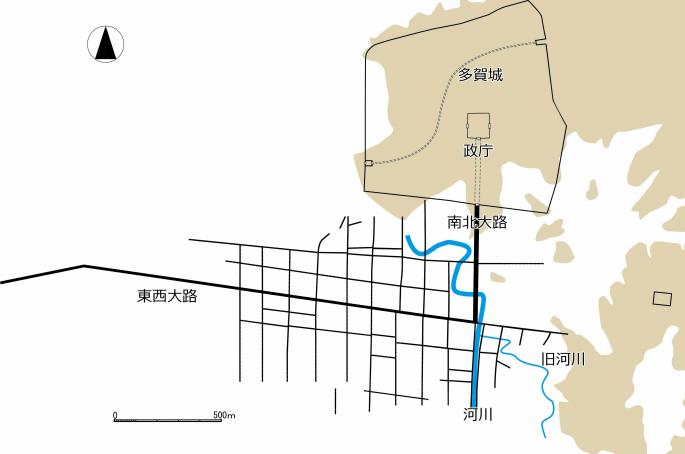

昭和55年に多賀城南西隅付近で行われた調査では、方向を一定にそろえた建物や道路、運河などが発見され、城外に計画的な地割があった可能性が初めて考えられました。その後、本市や宮城県教育委員会が実施した発掘調査によって、多賀城政庁中軸線や南辺築地塀に平行する道路が次々と発見され、城外にはおよそ一町(約109メートル)四方の方格地割が施行されたと想定されるに至ります。

多賀城城外の方格地割

そして平成10年から始まった城南地区の土地区画整理事業に伴う調査では、まち並みの幹線道路である南北大路と東西大路、河川や橋などまち並みを構成する主要な施設が次々と発見されました。

多賀城のまち並み想定図(イラスト:早川和子)

こうした調査の結果、城外のまち並みは、多賀城南面から西の山王地区までの広い範囲に及んでおり、8世紀の終わり頃から整備されはじめ、多賀城が廃れると、それに呼応するようにまち並みも衰退していったと推定されます。

発掘調査は、今も継続して続けられています。そのたびに新しい発見を我々の前に見せてくれる多賀城およびその周辺の遺跡群は、まさに地下に眠る歴史の宝庫といえます。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください