ここから本文です。

更新日:2024年6月3日

平成26年度の発掘調査情報

山王四区の調査(山王遺跡第142次調査)

調査地は、山王(さんのう)遺跡の南端近くの山王四区にあります。調査の結果、平安時代の道路と、掘立柱建物、井戸など当時の人々の生活の跡が見つかりました。

見つかった道路は、路面幅約3メートルの南北方向の道路です。この道路は、多賀城の南西部の街区を形成する街路の1つで、多賀城南門から南にのびる南北大路から数えて、西へ7番目の南北道路にあたります。当時の都市開発が、この地域まで及んでいたことがうかがえます。

写真中央の高まりが道路の路面で、その両側に排水用の側溝があります。

道路部分の発掘調査風景です。右端の人物が西側の側溝内を、その左側の2人が道路上を調査中です。側溝は幅が2メートルから3メートル、深さが70センチメートルから80センチメートルあり、規模が大きいことがわかります。

溝や土坑からは、当時の人々が使っていた土器などの遺物が多数出土しました。

東山道の発見(山王遺跡第143次調査)

市西部の山王遺跡西町浦地区で、平安時代の幹線道路である東西大路を発見しました。

東西大路は多賀城の南面に施された幅員12メートルにも及ぶ大規模な道路であり、多賀城跡南面に造られた地方都市を東西に貫いていました。

城外のイラスト(画:早川和子氏)

発掘調査によって明らかとなった多賀城跡とその南面に造られた地方都市をもとに、考古イラストレーターの早川和子さんがイラストにしたものです。

東西大路は、都まで続く「東山道」の一部であり、多くの人が行き来していたものと考えられます。

今回の調査区は、この様な東西大路の西端部に位置しています。

東西大路の調査風景

調査区を西側から撮影したものです。人が作業している部分が路面、一段掘り窪めている濃い灰色の部分が北側の側溝です。中央の真っ黒い部分は、道路が廃絶した後に上面に堆積した土で、多賀城で発見される多くの道路で確認されています。

八幡沖遺跡

八幡沖遺跡(やわたおきいせき)は、多賀城市の沿岸部にあたる宮内地区にあり、遺跡の中には鎌倉時代にこの地に移ったとされる八幡神社(はちまんじんじゃ)があります。東日本大震災で被害の大きかった宮内地区では区画整理事業が行われることになりました。今回の発掘調査は、区画整理による工事によって遺跡の一部が壊されてしまうことから、あらかじめ記録することで、貴重な文化遺産を後世に伝えようとするものです。

八幡沖遺跡空撮(南東から)

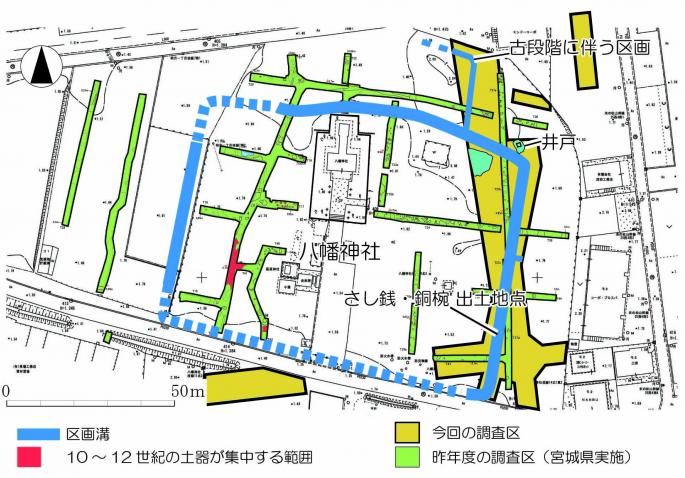

神社の東側では、幅3メートルから4メートル、深さ約1メートルの南北溝を発見しました。溝は調査区の北と南で西に向かってほぼ直角に曲がっていました。さらに神社の西側で行った第8次調査ではこれにつながる南北溝を発見したことから、南北約72メートル、東西約100メートルの範囲を区画していることがわかりました。

神社周辺の調査平面図

神社東側で発見した区画溝(南から)

区画溝からは、さし銭や木製品(舟形・漆器椀)、銅椀などが出土しました。

さし銭出土状況

銅椀出土状況

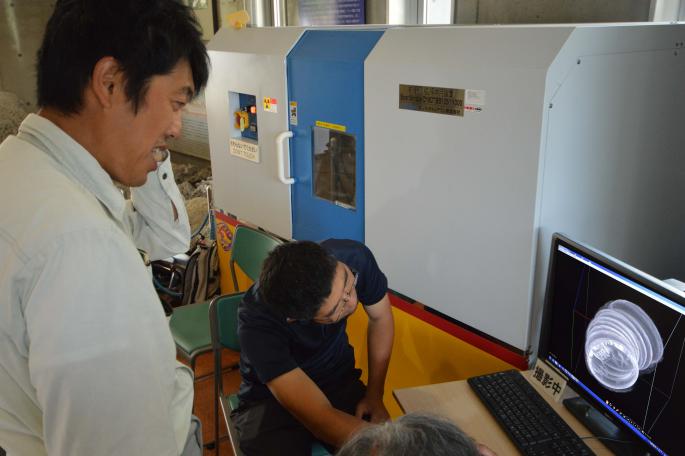

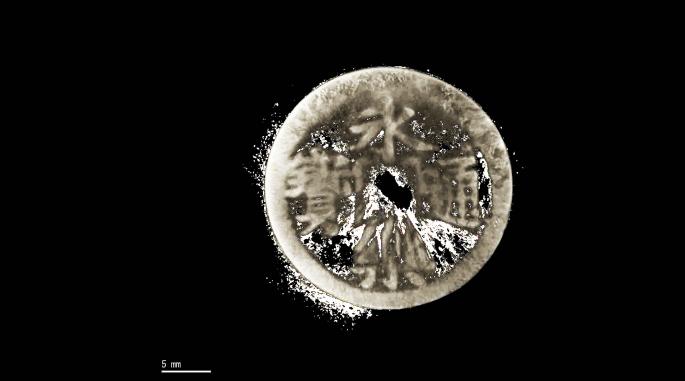

さし銭とは、銭貨(せんか)の穴に紐などをとおしてまとめたもので、銭の保管や流通に用いられた方法です。今回出土したものは、銭をまとめた状況がよくわかるほど良好な状態で出土しています。枚数は全部で39枚確認できました。しかし、サビによって密着しており、1枚を除き銭貨に書かれた文字を確認することができません。銭貨に書かれた文字は、初めて鋳造された年代を示すため、溝跡の年代を知るためにも重要になります。しかし、安易に剥がそうとすると、銭貨が割れてしまうおそれもあります。そこで壊すことなく文字確認するため、東北大学総合学術博物館の協力を得てX線CT撮影を行いました。

X線CT撮影の様子

こうした最新機器を用いて映し出されたのは「永楽通寶(えいらくつうほう)」(初鋳年1408年)をはじめ12枚の銭貨の文字でした(表1)。こうして、溝の年代が15世紀以降のものであることが初めてわかったのです。

永楽通寶CT画像(東北大学総合学術博物館提供)

|

銭貨名 |

初鋳年 |

枚数 |

|

|---|---|---|---|

|

開元通寳 |

かいげんつうほう |

621年 |

2 |

|

天聖元寳 |

てんせいげんぽう |

1023年 |

1 |

|

皇宋通寳 |

こうそうつうほう |

1038年 |

1 |

|

治平元寳 |

じへいげんぽう |

1064年 |

1 |

|

元豊通寳 |

げんぽうつうほう |

1078年 |

1 |

|

大定通寳 |

だいてつうほう |

1178年 |

1 |

|

紹熙元寳 |

しょうきげんぽう |

1190年 |

1 |

|

至元通寳 |

しげんつうほう |

1285年 |

1 |

|

天元通寳 |

てんげんつうほう |

1360年頃 |

1 |

|

永楽通寳 |

えいらくつうほう |

1408年 |

2 |

|

調査済 |

12 |

||

|

未調査 |

27 |

||

|

合計 |

39 |

||

表1出土したさし銭の種類一覧

区画溝やその周辺からはもうひとつ興味深いものが出土しています。

それは10世紀から12世紀頃の土器です。これらはすべてロクロでつくられた素焼きの土器で、皿状のものが多くを占めています。こうした土器は、主に政治的な宴会の場で用いられた使い捨ての土器と推測されています。

平安時代末頃の土器

高崎(たかさき)遺跡の調査(第100次調査)

調査地は、多賀城廃寺から約250メートル北東側の丘陵上にあります。調査の結果、古代の竪穴住居(たてあなじゅうきょ)2軒のほか、溝、井戸などが見つかりました。

方形の竪穴住居を2軒発見しました。どちらも北東方向を向いて作られていました。奈良時代の終わりころに使われていた住居と考えられます。

竪穴住居の北壁には、カマドが作られていました。カマドの中は、火を焚いたため、焼けて固まっていました。

カマドの下には、多賀城や多賀城廃寺で使われているような瓦や土器が敷かれていました。下から浸み出して来る湿気からカマドを守るためなのでしょうか。

井戸は、石を組んで作られていました。全部は掘り切れませんでしたが、水が湧くほどの高さまで深く掘られていたと考えられます。

竪穴住居を発見する作業風景です。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください