ここから本文です。

更新日:2024年9月26日

「奥の細道と多賀城」ことばのシンポジウム「つなぐ、つなげる、ことばのチカラ。俳句編」

お知らせ

奥の細道と多賀城

多賀城市は、日本三大史跡のひとつに数えられ市名の由来となった「多賀城跡」がある歴史のまちです。また、「壺碑」「末の松山」「沖の井(興井)」など、歌枕が集中している全国的にも稀にみる地域です。

江戸時代、奥の細道で松尾芭蕉が壺碑を訪れた際には、かつての姿を失った他の歌枕や旧跡を多くあるなか、壺碑だけは千年前と変わらぬままの様子であることに感動して泪を流し、芭蕉の俳諧の理念「不易流行(ふえきりゅうこう)」が生まれる端緒になったともいわれています。

「爰(ここ)に至りて疑なき千歳(せんざい)の記念(かたみ)、今眼前(いまがんぜん)に古人の心を閲(けみ)す。行脚(あんぎゃ)の一徳、存命の悦び、羈旅(きりょ)の労をわすれて、泪(なみだ)も落るばかり也」(『おくの細道』より)

多賀城創建1300年と言葉と俳句

壺碑に刻まれた「ことば」から多賀城創建の時期(西暦724年)が明らかになり、また、歌枕として詠まれたからこそ芭蕉は多賀城を訪れました。そして、紀行文『おくのほそ道』に碑との出会いの場面を書き記したからこそ、後世にその感動が伝えられています。

このように先人から受け継いできた本市固有の歴史や文化は「ことば」によって紡がれ、そして、令和6年(2024年)に多賀城は創建1300年という歴史的な節目を迎えました。

そこで本市は創建1300年を契機に「ことばのチカラ」に注目して、様々なアートプロジェクトを実施しています。

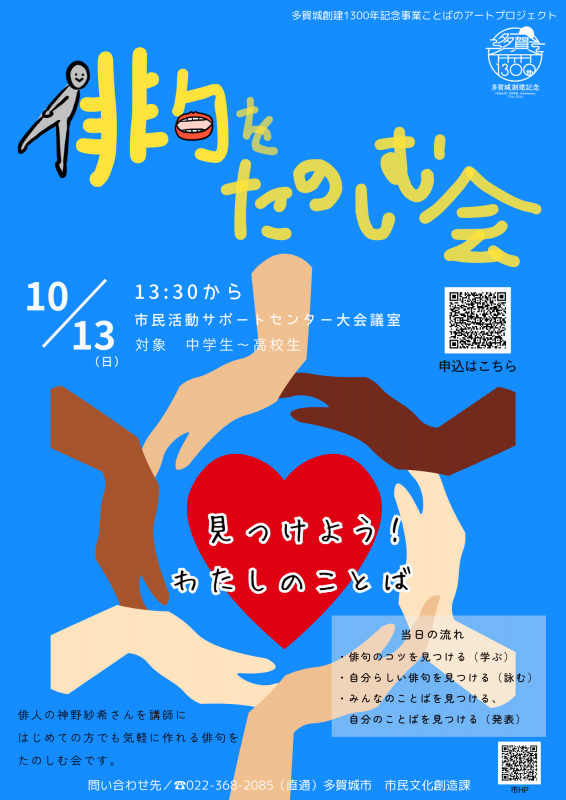

見つけよう わたしのことば 俳句をたのしむ会

俳人の神野紗希さんを講師に、はじめての方でも気軽に作れる俳句をたのしむ会です。様々な情景や思いを自分の「ことば」「俳句」で表現してみます。

ぜひ、みつけてみませんか。「わたしのことば」を。

開催日時

- 2024年10月13日(日曜日)13時30分から15時

会場

- 多賀城市市民活動サポートセンター大会議室

費用

- 無料

対象者

- 中学生~高校生

当日の流れ

- 俳句のコツを見つける(学ぶ)

- 自分らしい俳句をみつける(詠む)

- みんなのことばを見つける、自分のことばをみつける(発表)

申込方法

- 申込フォームにより申込

以下のリンクより必要事項を入力の上お申し込みください。

【申込フォーム(外部サイトへリンク)】 - 電話により申込み

下記あてに電話で、名前、住所、連絡先を申し出てください。

多賀城市企画経営部市民文化創造課交流観光係 電話022-368-2085(直通)

個人情報の取り扱いについて

以下個人情報の取り扱いなどの注意事項について、ご同意いただいた上で申込をお願いいたします。(なお、未成年の方については申込をもって保護者の同意があったとみなします。)

- 申込いただいた個人情報は、本イベントや多賀城創建1300年記念事業関係の事務連絡のために利用し、他目的には利用いたしません。

- 当日の様子は広報のために撮影し、多賀城創建1300年記念事業や関連事業で活用します。

俳句のワークショップを開催しました(3月27日終了)

多賀城の創建時期を今に伝える多賀城碑(壺碑)と、復元中の多賀城南門の前で、若者の感性により事由に俳句を詠む「俳句制作ワークショップ」を開催します。

この取組は、2023年9月に10代から20代の方を対象に開催したワークショップの第2弾となります。

多賀城市在住の俳人、高野ムツオ氏を講師に迎え、楽しく参加者で俳句を詠みあいます。

詠まれた句をアート作品に

開催日時

- 2024年3月27日(水曜日)13時30分から15時

会場

- 重要文化財 多賀城碑の前(多賀城市市川字田屋場)

費用

- 無料

対象者

- 10代から20代の方

申込方法

- 申込フォームにより申込

以下のリンクより必要事項を入力の上お申し込みください。

【申込フォーム(外部サイトへリンク)】 - 電話により申込み

下記あてに電話で、名前、住所、連絡先を申し出てください。

多賀城市企画経営部市民文化創造課交流観光係 電話022-368-2085(直通)

個人情報の取り扱いについて

以下個人情報の取り扱いなどの注意事項について、ご同意いただいた上で申込をお願いいたします。(なお、未成年の方については申込をもって保護者の同意があったとみなします。)

- 申込いただいた個人情報は、本イベントや多賀城創建1300年記念事業関係の事務連絡のために利用し、他目的には利用いたしません。

- 当日の様子は広報のために撮影し、作られた俳句は多賀城創建1300年記念事業である「ことばのアートプロジェクト」事業の一つとして壺碑周辺に飾る予定です。

関連リンク

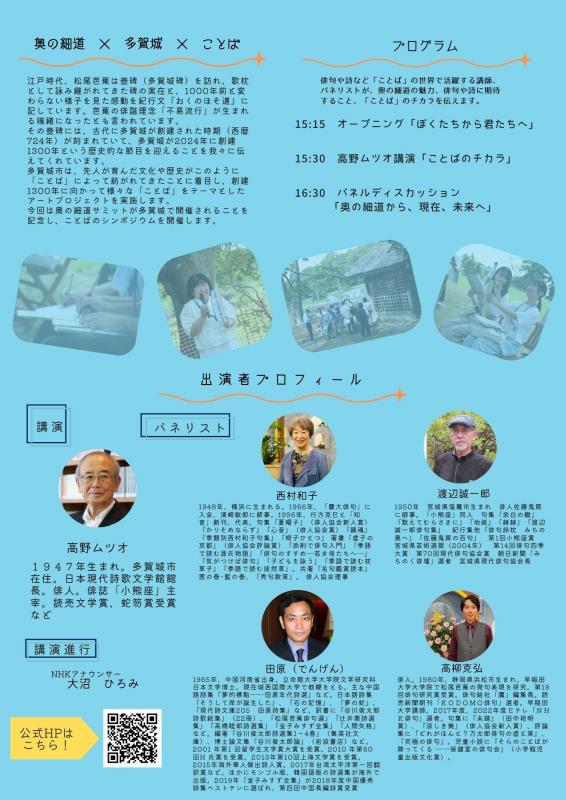

ことばのシンポジウム

2023年10月7日(土曜日)、奥の細道サミットin多賀城の開催に合わせてことばのシンポジウムを開催しました。

当日は、多賀城市在住の俳人、高野ムツオ氏の講演のほか、壺碑の前で行われた若者による俳句制作の様子を切り出したオープニング動画「ぼくたちから君たちへ」の放映、俳句界で活躍する方々によるパネルディスカッションが行われました。

オープニング動画「ぼくたちから君たちへ」を公開中

主催

- 多賀城市

- 一般財団法人自治総合センター

後援

- 総務省

同日開催イベント第30回「壺の碑」全国俳句大会

シンポジウムと同じ日に、第30回「壺の碑」全国俳句大会が多賀城市文化センター小ホールで開催されました。詳しくは俳句大会のページをご覧ください。

関連イベント「僕たちは五七五で何を詠む」

2023年9月10日(日曜日)、24日(日曜日)に若者向けの俳句制作ワークショップを開催しました。

壺碑の前で若者が俳句を詠み、その様子がことばのシンポジウムのオープニングで放映されました。

よくある質問

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください